2020.12.18

シリーズ・徒然読書録~村上春樹著『一人称単数』

あれもこれも担当の千葉です。

読書は好きで、常時本を持ち歩く癖が付いてしまいましたが、読み方は極めて大雑把、何かしら記憶のどこか、心の片隅にでも蓄積されていれば良いという思いで雑然と読み流しています。暫くするとその内容どころか読んだことさえ忘れてしまうことも。その意味で、読者の皆様には退屈でご迷惑かとも恐縮しつつ、ブログに読書録なるものを記してみるのは自分にとって有益かも知れないと思い、始めてみました。皆様のご寛恕を請うところです。

徒然なるままに読み散らす本の中から今回取り上げるのは、村上春樹著『一人称単数』(文芸春秋社刊)です。図書館の予約の順番待ちがかなり長くかかったのは、人気作家の新刊本ゆえでしょう。

著者6年ぶりの新作短編集(これまでに発表された七編に、この本のために書き下ろされた一編を合わせた短編集)。著者の心に残る女性を巡る物語など、自伝的・個人的な思い出からなる短編集で、個人的な思い出が集まり複眼的になり、ひいては個人的な体験を超越し、社会や時代の体験に昇華していくという世界観を表現しているのかなと思わせる構成になっています。第二編目の短編にある『中心がいくつもあって、しかも外周を待たない円』という表現が象徴的です。

いくつかの短編をご紹介してみます。

一編目の『石のまくらに』。

『たち切るも/たち切られるも/石のまくら/うなじつければ/ほら、塵となる』

学生の頃に一夜限りの縁の女性が残した私家版の短歌集。性愛の記憶と共に死を想起させる歌。自らの身を投げ出す覚悟で初めて後の世に残る言葉を紡ぎ出すことができる、という著者自身の文学における姿勢を表明したような作品に思えました。

『瞬く間に人は老いてしまう。僕らの身体は後戻りすることなく刻一刻、滅びへと向かっていく。・・・それでも、もし幸運に恵まれればということだが、ときとしていくつかの言葉が僕らのそばに残る。・・・やがて夜が明け、激しい風が吹きやむと、生き延びた言葉たちは地表に密やかに顔を出す。彼らはおおむね声が小さく人見知りをし、しばしば多義的な表現手段しか持ち合わせていない。それでも彼らには証人として立つ用意ができている。正直で公正な証人として。しかしそのような辛抱強い言葉たちをこしらえて、あるいは見つけ出してあとに残すためには、人はときには自らの身を、自らの心を無条件に差し出さなくてはならない。そう、僕ら自身の首を、冬の月が照らし出す冷ややかな石のまくらに載せなくてはならないのだ。』

二編目の『クリーム』。

招待されたピアノリサイタルの会場に辿り着くと会場は閉館。リサイタルなどなかった。公園の四阿にしゃがみ込んだ18歳のぼくの前に現れた老人が投げかける言葉。『中心がいくつもあって、しかも外周を持たない円を、思い浮かべられるか?』

『時間をかけて手間をかけて、そのむずかしいことをやり遂げたときにな、それがそのまま人生のクリームになるんや。』

クレム・ド・ラ・クレム。クリームの中のクリーム、とびっきりの最良のもの、人生のいちばん大事なエッセンス。

『心から人を愛したり、何かに深い憐れみを感じたり、この世界のあり方についての理想を抱いたり、信仰を見いだしたりするとき、ぼくらはとても当たり前にその円のありようを理解し、受け容れることになるのではないか・・・きみの頭はな、むずかしいことを考えるためにある。わからんことをわかるようにするためにある。それがそのまま人生のクリームになるんや。それ以外はな、みんなしょうもないつまらんことばっかりや。白髪の老人はそう言った。』

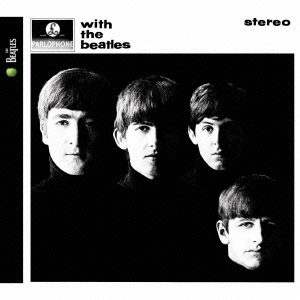

四編目の『ウィズ・ザ・ビートルズ』。

1964年、高校生の頃、廊下ですれ違った美しい少女が大事そうに胸に抱えていたビートルズの2作目のアルバム(All My Loving などのオリジナル曲以外にも Please Mister Postman や Roll over Beethoven が入っている)。

『本当にそこにあったのは、音楽を内包しながら音楽を超えた、もっと大きな何かだった。そしてその情景は一瞬のうちに、僕の心の印画紙に鮮やかに焼き付けられた。焼き付けられたのは、ひとつの時代のひとつの場所のひとつの瞬間、そこにしかない精神の光景だった。』

『ポップ・ソングがいちばん深く、じわじわと自然に心に染み込む時代が、その人生で最も幸福な時期だと主張する人もいる。』

この論から行くと私は中学生か大学生、いずれにしても遠い過去となってしまい、懐かしむ気持ちが愛おしい反面、寂しさも感じます。

五編目の『ヤクルト・スワローズ詩集』

野球場に足を運ぶのが好きで、おなじ題名の詩集まで刊行した大のスワローズ・ファンの村上春樹氏。弱小スワローズが初優勝した1978年に初の小説『風の歌を聴け』(村上作品の中で私が最も好きな小説)で群像新人賞を獲得しました。

『そう、人生は勝つことより、負けることの方が数多いのだ。そして人生の本当の意味は『どのように相手に勝つか』よりはむしろ『どのようにうまく負けるか』というところから育っていく。』

『望遠鏡を逆からのぞいているような、不思議に透きとおった記憶。とても遠く、とても近い。』

『売り子の数が少ない黒ビールを探す。やっと見つけて手を挙げて呼んだ黒ビール売りの高校生が『すみません、あの、これ黒ビールなんですが』と謝る。その夜きっとたくさんの人に謝ったに違いない。僕も小説を書いていて、彼と同じような気持ちを味わうことがしばしばある。そして世界中の人々に向かって片端から謝りたくなってしまう。『すみません。あの、これ黒ビールなんですが』と。』

六編目の『謝肉祭(Carnaval)』。

親しかった中で最も醜い女性。自分が醜いと自覚し、受け容れ、ましてやいくぶんの愉しみを見いだせる、普通ではない存在の、10歳ほども年下の女性と二人でシューマンの『謝肉祭』をいろんな演奏で数十枚を聴く。

『私たちは誰しも、多かれ少なかれ仮面をかぶって生きている。まったく仮面をかぶらずにこの熾烈な世界を生きていくことはとてもできないから。悪霊の仮面の下には天使の素顔があり、天使の仮面の下には悪霊の素顔がある。どちらか一方だけということはあり得ない。それが私たちなのよ。それがカルナヴァル。そしてシューマンは、人々のそのような複数の顔を同時に目にすることができたーー仮面と素顔の両方を。なぜなら彼自身が魂を深く分裂させた人間だったから。仮面と素顔の息詰まる狭間に生きた人だったから。』・・・彼女は本当は『醜い仮面と美しい素顔ーー美しい仮面と醜い素顔と言いたかったのかもしれない。

『それらは僕の些細な人生の中で起こった、一対のささやかな出来事に過ぎない。今となってみれば、ちょっとした寄り道のようなエピソードだ。もしそんなことが起こらなかったとしても、ぼくの人生は今ここにあるものとたぶんほとんど変わりなかっただろう。しかしそれらの記憶はあるとき、おそらくは遠く長い通路を抜けて、僕のもとを訪れる。そして僕の心を不思議なほどの強さで揺さぶることになる。森の木の葉を巻き上げ、薄の野原を一様にひれ伏せさせ、家々の扉を叩いてまわる。秋の終わりの夜の風のように。』

八編目の『一人称単数』(書き下ろし)。

普段着でないのにたまにスーツを着ることがある。するとなぜか罪悪感や倫理的違和感を抱く。自分の経歴を詐称しているようで。スーツを着て初めてのバーで鏡を見たとき、自分がどこかで人生の回路を取り違えてしまったという感覚を抱く。

『これまでの人生には・・・いくつかの大事な分岐点があった。右と左、どちらにでも行くことができた。そして私はそのたびに右を選んだり、左を選んだりした・・・そして私は今ここにいる。ここにこうして、一人称単数の私として実在する。もしひとつでも違う方向を選んでいたら、この私はたぶんここにはいなかったはずだ。でもこの鏡に映っているのはいったい誰なのだろう。』

これまでの人生や選択を悔やむとか今とは違う自分を望むとかではなく、いくつもの違う道を経て来た今の自分とは違う幾人もの自分がいるのではと、ふと感じてしまうような瞬間、人生の逢魔が時を描いたような小品でした。

二編目の『クリーム』の老人が言った『中心がいくつもあって、しかも外周を持たない円』とは、自分以外の人々ではなく、こうしたパラレルワールドの自分、一人称単数の自分が沢山いるという世界観のことかも知れないともふと感じました。